Исторические здания п.Селижарово

Исторические дома поселка Селижарово

Прогуливаясь по нашему поселку, можно увидеть, что совсем рядом с новыми зданиями стоят старинные дома. Особенно заметно это в центральной части поселка, и если бы они могли говорить, то многое бы рассказали о своей истории.

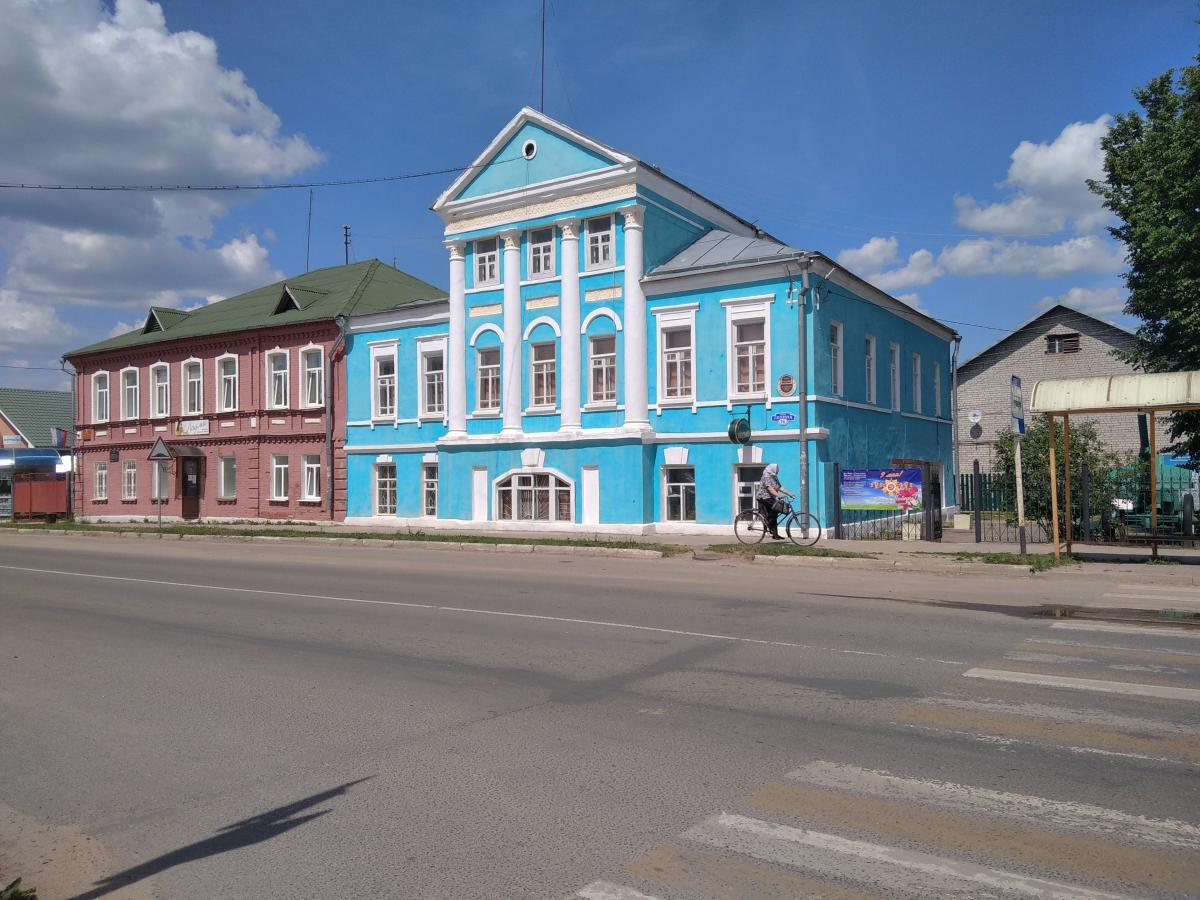

Здание районной библиотеки – одно из старейших зданий п.Селижарово. Построено по типовому проекту с четырехколонными портиками, которые в те времена были распространены. Дом имеет три этажа, мезонин в три окна, полуколонны по фасаду.

Со стороны главного фасада средняя часть выделена портиком с четырьмя полуколоннами, охватывающими второй этаж и мезонин. Здесь колонны украшены ионическими капителями.

До 1933 года дом принадлежал купцам Анишиным. Они жили зажиточно, содержали постоялый двор и харчевню. Первый этаж занимала большая просторная комната, она-то и служила харчевней, на втором и третьем этаже находились жилые комнаты. За домом был разведен большой огород, где семья Анишиных сажала капусту, свеклу, морковь. В те времена в доме купцов Анишиных со стороны бани имелись два подъезда, так как правая часть дома разделялась на две половины кирпичной стеной. Одна часть принадлежала Павлу Григорьевичу, другая Александру Григорьевичу. Примерно в 1933 году в судьбе дома произошли крутые перемены: все его жильцы были выселены, земля отобрана, а само здание продано с аукциона. Из воспоминаний Образцовой Евгении Александровны (в девичестве Анишина): «…С приходом Советской власти семья Анишиных – Александр Григорьевич, Нина Дмитриевна и четверо детей - была вынуждена покинуть родовой дом. «Лишённый в правах» прадед нашёл приют в Воскресенской церкви, он был «служкой», а семья жила под колокольней».

Новым владельцем дома стал райпотребсоюз. В последующие годы в этом здании работали разные организации. Во время Великой Отечественной войны здание значительно пострадало, внутренняя отделка была полностью утрачена.

После войны здание восстановили. В 1965 году сюда переехала районная и детская библиотеки.

Дом на у. Ленина, д. №16 напоминает образцовые проекты для жилой застройки Твери. Здание построено во второй половине 19 века. В начале 20 века в нем проживала семья купца Лощилина. После революции здание перешло в ведение органов местного управления. До войны и после войны здесь находился комиссариат.

Здание имеет три этажа, третий этаж – в виде мезонина в три окна. Здание украшено каменной архитектуры по фронтону, имеет три 3 полуколонны, центральное окно на первом этаже имеет вид шестигранника. Во время войны здание было разрушено, кандидат архитектуры Е. П. Щукина рассказывала: «Мы приложили все силы, чтобы восстановить дом в том виде, в каком он был до войны». В настоящее здесь располагается районный краеведческий музей.

Здание на ул. Ленина, д. №18, по словам участника первой мировой войны, Королева Василия Яковлевича, также являлся собственностью купца Лощилина, дом вплотную прилегает к дому №16. На первом этаже здания располагалась колбасная, второй этаж был сдан под призывную комнату, откуда селижаровцы призывались в царскую армию, на войну. Здание украшено каменной архитектурой по фронтону и между окнами первого и второго этажа.

Дом № 15 по ул. Ленина выделяется наличниками характерными для 19 столетия. В настоящее время сохранилась только часть здания. Этот большой двухэтажный каменный дом строили специально для Городской думы, потому что, старое здание сгорело при пожаре. А когда дом был построен, постановили отдать его под вновь открываемое городское четырехклассное училище. Управа бесплатно передала свое здание училищу, а себе приобрела другое (сейчас школа искусств).

«В документальных материалах архивного фонда Селижаровского городского упрощённого самоуправления имеются сведения о том, что городское училище в посаде Селижарово открыто 1 сентября 1908 года». Немногочисленным был первый педагогический состав училища. Учителем-инспектором (заведующим) был И. И. Метёлкин, а учителями – И.П. Петров, проработавший в этой школе 33 года и А. Т. Журавлёв.

До начала Великой Отечественной войны из школы вышли пять выпусков, трудились 19 учителей, две техслужащие и завхоз. За три месяца оккупации здание средней школы на улице Ленина было разрушено.

В этом высшем начальном училище обучался С.А.Филиппов, который активно принимал участие во всех школьных спектаклях. Может быть, именно участие в этих спектаклях и определило судьбу С.А. Филиппова, ставшего впоследствии актером. В училище также обучался Главный маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров.

Здание детской школы искусств (ул. Ленина, д. № 22) построено в конце 19 века. Делами посада раньше ведала Городская Дума (управа). После того, как сгорело здание Городской Думы, все руководство посада стало находиться в этом здании. Дом соответствовал статусу серьезного государственного учреждения.

Постройка дома № 22 по своим архитектурным особенностям относится к периоиду эклектики. Здесь использовались распространенные для того времени мотивы: рустованные лопатки, рамочные наличники окон, лежачие прямоугольные ниши или накладные доски, карнизы с зубцами и ступенчатыми кронштейнами.

На этом здании установлена мемориальная доска, сообщающая о том, что в этом доме работал почетный гражданин посада Селижарово Иван Алексеевич Коньков – городской староста. Иван Алексеевич много сделал для того, чтобы Селижарово было красивым и благоустроенным.

В историко-архитектурном очерке о Святых хранителях Тверской земли упоминается: «…Среди мелкомасштабной застройки левого берега Волги в восточной части Селижарова выделяется здание земской больницы». Открыта она была в 1874 году. Первым Селижаровским фельдшером был А.К. Ямской.

В 1890 году было выстроено каменное двухэтажное здание больницы, которое благополучно сохранилось до наших дней. Главный корпус больницы, построенный по проекту, близок формам кирпичного стиля. Фасады прорезаны крупными прямоугольными окнами с веерными перемычками, заглубленные в ниши, охватывающие оба этажа. Средняя ось главного фасада выделена арочным парадным входом и лучковым фронтоном с изгибающимся по нему антаблементом.

В настоящее время поселок Селижарово, несмотря на значительные утраты памятников зодчества и исторической застройки, понесенные во время Великой Отечественной войны и в период советской власти, сохраняет свой индивидуальный архитектурный и ландшафтный облик.